3月18日,我校政史系9001班校友吴又存,被习近平总书记点赞,习总书记在同他握手时说,“讲得好”。18日晚,中央电视台《新闻联播》聚焦当天思想政治理论课教师座谈会,吴又存多次出现在画面中。

消息迅速席卷黄师校园,这位校友“火”了。

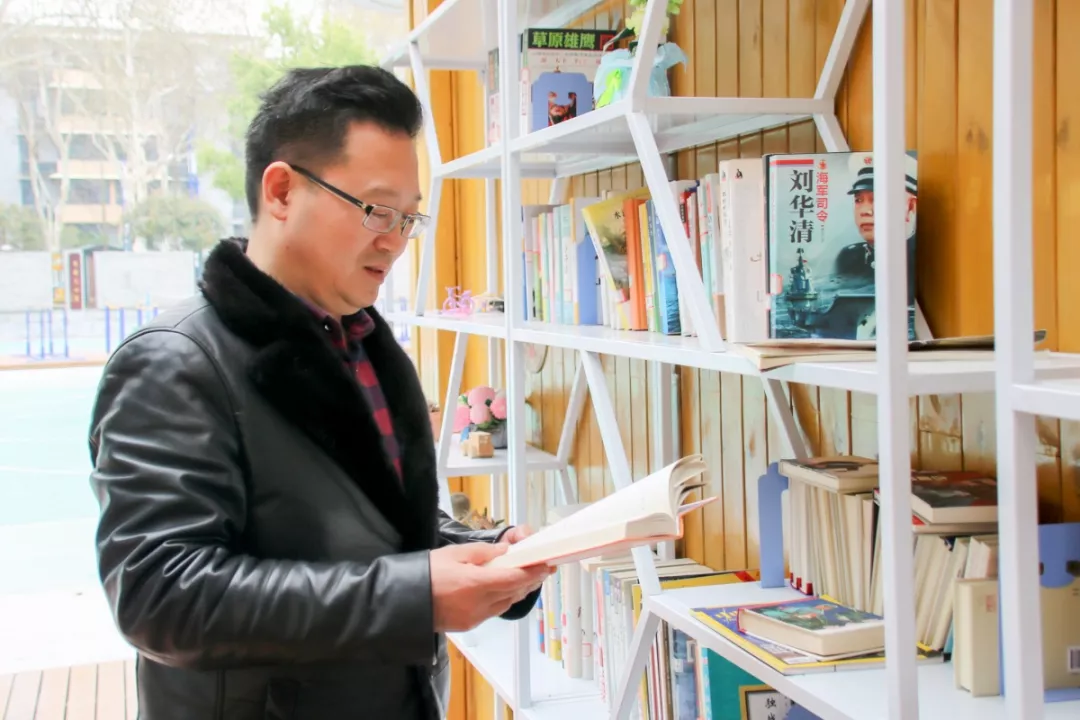

参加完座谈会,吴又存还在返程火车上,众多媒体便已守候在了他的课堂。作为大通社的学生记者,怀着忐忑,我们来到了武汉市解放中学,吴又存执教的学校,却发现这位优秀校友,从始至终都亲切近人。

当他被习总书记温厚的手握过之后,他的学生蜂拥过来,“老吴,我们握过你的手,是不是也和总书记握上手了,我们多握一会儿吧”。

化育人心,以情育情

90年代下海经商热,吴又存曾有两次下海机会;从教26年,因为业绩突出有多次走向管理岗位的机会,但是吴又存始终坚守在思政课教学一线。他想做的只是教书育人这一件事。

德国哲学家雅斯贝尔斯曾言,教育的本质是“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”而一个好老师,正是最能感动孩子心灵的那棵树和那朵云。正如习总书记所言,办好思政课的关键在教师。

吴又存说是母亲深刻影响了他。“做老师要有一颗柔软的心,有同情心,有慈悲之心,这是母亲给我的。”

父母都是苦命人却相互扶持,组成家庭。因为父亲有一门好手艺,“我小时候有穿不完的新衣服”,回忆起这些吴又存面露雀跃。但是父亲49岁时早逝,改变了这一切。为了让吴又存继续读书,母亲每天四点钟起床,走2个小时路,来到离家十几里远的县城,冬天提个竹篮子四处吆喝卖馒头,夏天走街串巷卖冰棒,赚的都是一分两分的硬币,但母亲就这么咬牙挺过来了。

母亲的善良和坚韧为吴又存的人生打上了第一层底色。

他拼命读书,从黄师毕业分配到武汉工作后,便把母亲接了过去。母亲67岁时,他给爱美的母亲买了一支洗面奶,母亲接过后双手颤动着,而后突然离世,竟没能留下一句告别的话。

吴又存在课堂上讲起这些,每每动情哽咽,学生便会递上纸巾,有的也会潸然泪下。而他用泪水写成的《难报三春晖》,使得他一举拿下全国讲课比赛一等奖第一名。他说思政学科的价值或许便体现在,若干年后学生们忘了具体的知识,但想起曾经掉过的眼泪,马上给远在天涯的父亲打个电话或是给近在咫尺的妈妈倒一杯热茶,这便足够了。

“以情动人,以行带人;以智教人,以德育人。”这是现代著名教育家陶行知对教师所提的要求。吴又存用“以情育情”的方式实践着他最敬佩教育家的这一主张。母亲教会他善良、友爱,教会他坚强、不懈奋斗。他又将这一切传递给学生,和学生们共哀乐,达到忘我的境界。

黄师岁月,诗意芳华

“成长,离不开特定的氛围。”采访吴又存大学时期辅导员王晓青时,他这样说到。

回忆起大学时光,吴又存说那真是一个浪漫的时代。

元旦的时候在大礼堂跳通宵舞会;书无所禁,大家散文挨个啃遍;去红安做实地调研,第一次开啤酒却没能打开,被老师笑说没有生活常识;宣传栏上贴着各种征稿比赛,天天写、比着写。来了朋友,定邀着去校门口吃一顿美味炸臭干……

那时,吴又存每天都会早起锻炼,400米的跑道,跑五圈。跑步的时候看到天蒙蒙亮的,写了一篇散文就叫《天蒙蒙亮》。二十多年过去,吴又存还清楚记得第一句话“我喜欢天蒙蒙亮,我喜欢蒙蒙亮的天,因为它是一种奋斗、一种不懈的追求。”老师鼓励他投到广播站,吃晚饭的时候播了,还得了五毛钱稿费。“那天晚上还失眠了,高兴的。”吴又存说,“现在来看这不算什么,在当时也并不算什么,但就是有一种成就感,最重要的是培养了一种写作的兴趣。爱写作、勤写作也为后来做科研打下了基础”。

正如他的志向是“做一名最勤奋的学者型教师”,从教26年来他在政治学科全国中文核心期刊上发表教学论文200余篇,编写教材20余部,35万字专著一部。

笔耕不辍,这份写作情结可以追溯到他的大学时代。

文果载心,余心有寄

2016年11月18日,吴又存因为胸壁筋膜瘤,生平第一次戴着氧气罩躺进了手术室,被麻醉了。从手术室出来,医生反复交代不能让病人睡着。他爱人陪着,眼看着就要昏睡过去,但是吴又存对爱人说:“老婆,我背诗词给你听,这样我就不会睡着了。”便把《孔雀东南飞》背了一遍。而他爱人曾笑言自己讲授了这么些年,也未能把它熟练背诵下来。

夜色朦胧,华灯初上,每晚他都会在小区边遛狗漫步边背诵古诗词。他曾计时50分钟熟练地背诵完36句《春江花月夜》、62句《木兰辞》、88句《琵琶行》、120句《长恨歌》、357句《孔雀东南飞》。一次次重温这些不朽的经典古诗,他每次都会有新的理解和认识,心中充盈着惬意和满足。

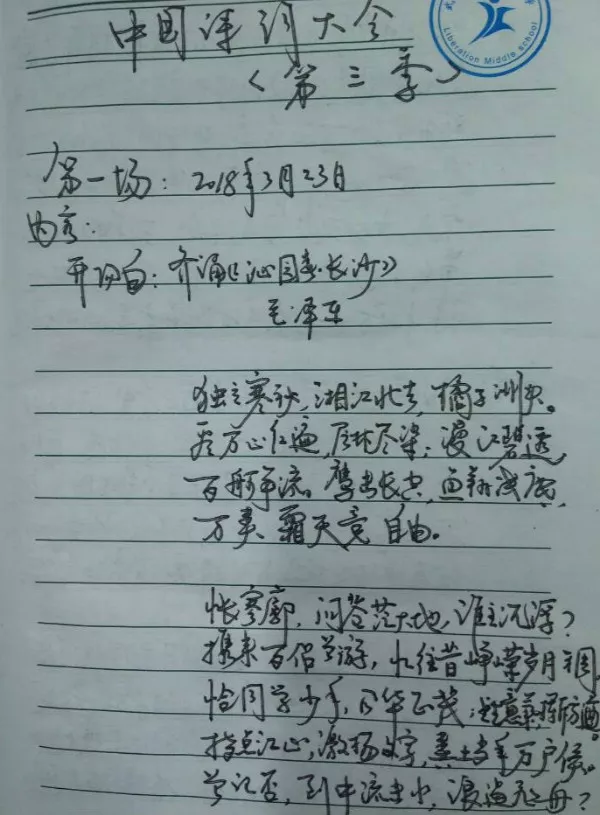

诗词爱好者很多,但是很少人将它和政治教学联系起来。通过观看《中国诗词大会》,吴又存找到了诗词与政治教学的联系,写出了系列论文引起不小轰动。然而,这些写作论文的小视角都是从他的点滴积累中闪现的。观看《中国诗词大会》时他作了四大本读书笔记,每季都写,边听边记。

教材里讲公平公正,吴又存便迅速联系到了《春江花月夜》。“‘春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明’,尤其最后一句‘何处春江无月明’,天无不覆、地无不载,日月无私照,这体现了古人磅礴的宇宙观念,这正是我们所讲的‘公平公正’。”

虽未读成中文系,但是对文学的热爱,对诗词的热爱,一直留存在他心中。难能可贵的是,他将业余爱好与思政教学紧密结合,赋予思政课堂以诗意以活力。他的一颗诗心,得到了安放,亦赢得了共鸣。

困而奋起,暗自蓄力

评书表演艺术家何祚欢有个自画像:“我是一个学历不高、困而奋起、不肯被自卑压倒的家伙!”吴又存说自己深有同感。

1993年从母校毕业后,吴又存带着校友们欣羡的目光破格上调到省城武汉从事教育工作。面对着毕业于湖北大学、华中师范大学,甚至北京师范大学等名校的老师,他一度自卑得抬不起头来。

通过持续的努力,他逐渐发现这些名校毕业的“高材生”也并非三头六臂,黄冈师范学院毕业的学生并不比任何名校毕业的学生差。

他曾两次受邀返回母校演讲,在朋友圈中吴又存动情地说:“这里,虽不是声名显赫的名校,但有辛勤耕耘的我的恩师们,有努力求学的学弟学妹们,有北依东坡赤壁的古风遗韵,有南临浩瀚长江的雄浑浪涛……”

真正的差异或许产生于目标的清晰持久度,意志品质与努力的程度。吴又存坦言,他的成功得益于自己是个喜欢躲在背后下苦功的人。而他的好兄弟文学院(苏东坡书院)刘开田老师也说,他可能不算天分很高,但万事贵在认真,他就是有股子认真劲儿,这是很可贵的。

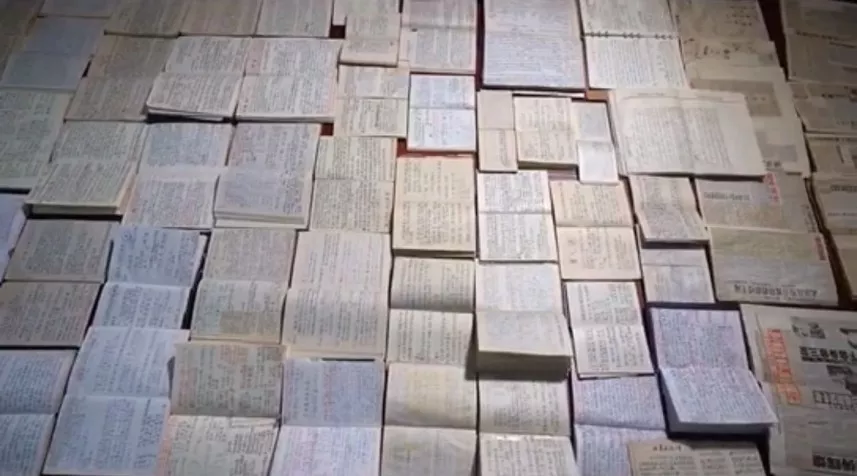

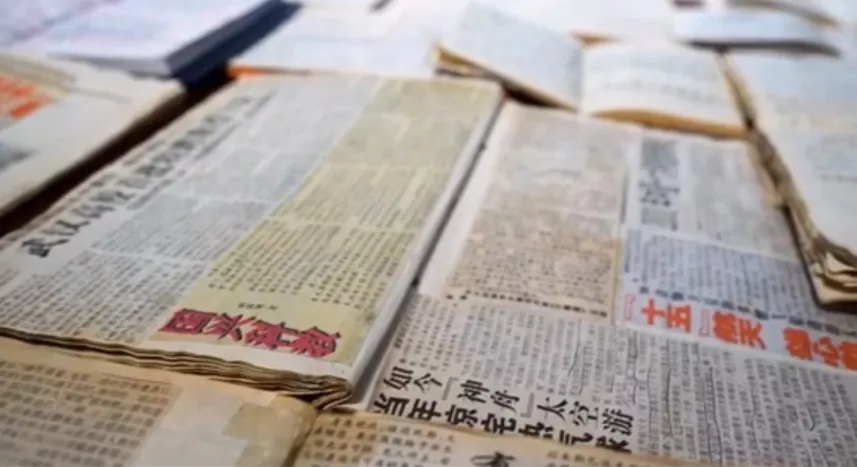

除了讲课外,他最喜欢的便是“宅”在家中书房,看书。看过的东西都做有笔记,这些年他积攒了百余本读书笔记,武汉市教育电视台记者在今年读书日对他的读书笔记进行整理,经过测算他手写的读书笔记近两千万字。被广泛迁移的知识,形成了能力。他积累的灵光碎片,最后都变成了一篇篇论文的选题,变成了课堂上吸引学生的案例。这不仅仅是知识量上的积累,更是一种情感、素质和文化底蕴的积累。

(吴又存的读书笔记与剪报)

“百年黄师,风雨如磐,筚路褴褛易春秋,薪火永相传。学高为师,身正为范,自强自强,师魂舞蹁跹。”吴又存以满腔热忱、以饱满的精神气韵潜扎到思政教学事业中,切实地践行着校歌中传唱的黄师精神。厚德、博学、力行、致远,这便是他从黄师走向人民大会堂的秘诀了。